新研究:三星堆亡於內鬥 Sanxingdui’s Mysterious Demise Traced to Civil Conflict, Study Finds

9月27日,2025三星堆論壇在四川德陽舉行。 畫面:新華社

北京大學考古文博學院教授、三星堆研究院學術院長孫華以《三星堆遺址的新認識》為題發表報告,提出:三星堆可能因內部不同集團之間的爭鬥,最終走向衰落。

孫華教授 資料畫面

他是在在四川德陽舉辦的2025三星堆論壇中發表研究。教授指出,三星堆延續約1600年,經歷寶墩、三星堆、十二橋三階段:先是「城邑林立」,繼而沱江流域三星堆崛起並統一盆地,成為中心都邑。三星堆大規模城牆與城址的營建顯示出外來文化與強勢人群的影響,甚至可能發生社群替代,導致墓葬制度驟變。至第二、三期之交,遺址出現祭祀體系崩塌、城防與大型工程廢棄等跡象,反映內部集團鬥爭。核心宗教貴族遭打擊後,部分人群遷徙,社會轉型進入十二橋文化階段。由此,三星堆由統一的古國走向分裂,其衰退並非外敵入侵,而更可能源自於內部權力與社群衝突。

成都平原逐漸形成了沱江沖積扇和岷江沖積扇兩大集團對峙的局面。最後的結局是沱江流域的三星堆集團最終崛起,一統成都平原和四川盆地。

他以考古發現指出,寶墩文化時期的三星堆聚落最終吞併了成都平原其他古城,成為成都平原唯一中心聚落。照理說,三星堆聚落應該實力強大,在古城林立的時代都不用在自己聚落周圍修築防禦性城池,為何在統一成都平原之後,反而開始修築城池了呢?三星堆人又為何對原先的聚落大拆大改,毀棄不少原本頗具規模的大型建築呢?

三星堆博物館 資料畫面

孫華又接著引入了一個更直接的現象──喪葬方式的改變。一般來說,喪葬習俗相當保守,通常會長期延續甚至不斷強化,移風易俗是一件相當困難的事。孫華認為,三星堆遺址內和遺址週邊的墓葬突然消失,一定有特別的原因。聯繫到三星堆聚落從寶墩文化向三星堆文化轉變過程中出現的埋藏現象,尤其是聚落內房屋被普遍燒毀,這就使人想到了一種可能性——三星堆聚落的人群發生了大的變化,外來的社群取代了原先三星堆聚落的社群。

孫華提到,寶墩文化向三星堆文化的轉變過程中,來自中原地區的二里頭文化、西北地區的齊家文化、長江中游的後石家河文化等人群進入成都平原,三星堆聚落人群構成發生了較大變化。孫華推測,這些三星堆的外來人群之中,有一支強勢人群,他們處理死者遺體的方式與先前不同,不採用挖土坑的土葬方式,他們影響到了整個三星堆文化人群葬俗的改變,因而迄今為止沒有三星堆文化的墓葬發現。那三星堆人如何處置死者?孫華提出「水葬」假說,認為之後的船棺葬可能源自早期的水葬習俗,但這仍需實體證據支持。

在三星堆遺址8號「祭祀坑」,考古隊員在進行挖掘工作。資料圖片:新華社

自1934年三星堆遺址首次考古發掘以來已有90個年頭,四川省文物考古研究院(三星堆研究院)三星堆遺址工作站站長冉宏林表示,經四川省文物考古研究院和北京大學聯合研究,碳十四年代測定顯示三星堆遺址三號、四號、六號、八號「祭祀坑」埋藏年代有95.4%的概率處於公元前1201年至公元前1012年,相當於商代晚期。一號、二號、三號、四號、七號、八號「祭祀坑」中發現可拼對的同一器物殘片,表明這幾個「祭祀坑」埋藏年代相同。「這一成果為釐清『祭祀坑』年代和構建遺址精細年代框架提供了重要依據。」

三星堆青銅器有「芯骨─條形芯撐」技術

此外,四川省文物考古研究院、故宮博物院、北京科技大學與英國劍橋李約瑟研究所的聯合研究,對青銅器鑄造工藝有了新的認識。研究顯示,三星堆青銅器在商代晚期形成以分鑄為核心,兼用渾鑄、鍛造的創新鑄造技術體系。獨特的「芯骨─條形芯撐」技術,有效解決了細長、彎曲器物的成型難題。在既有技術框架中,三星堆展現出獨特的技術創新與本土化表達。這一成果不僅深化了對中國古代青銅鑄造體系的整體認知,也為揭示中華文明多元一體格局及世界青銅技術與文化交流的機制提供了新證據。

除了上述兩項研究進展外,三星堆遺址出土金器製作技術、銅器彩繪工藝、陶器生產標準化、水稻耕種方式、象牙保護技術等5個方面的多學科研究也有重要發現。其中,三星堆遺址的黃金用量估計超過2000克,同時期中國無出其右。三星堆遺址的金器都是金銀合金,來源可能是較為穩定的沙金礦,並通過灰吹法進行提煉。金面具不僅用於人頭像,還用於面具。目前的研究顯示,三星堆的金質文物製作代表了早期中國貴金屬工藝的巔峰。通過對文物近800個點位、1600個數據點的無損檢測分析,團隊發現三星堆金器的成分非常穩定,金含量約85%,銀含量約13%,其他為銅、鐵等雜質。這種穩定的成分配比表明其黃金礦源較為穩定,且很可能源自天然的沙金礦。

中國研究人員公布三星堆青銅器上有「彩繪」,主要是黑、紅兩種顏色,這一發現改寫了中國藝術史與工藝史。

三星堆遺址的彩繪青銅器使用硃砂和大漆為原料,是中國最早的銅胎漆器。以髹漆技術為文化紐帶,揭示了三星堆遺址與金沙遺址的緊密關聯。

過去學界普遍認為,彩繪青銅器盛行於戰國秦漢時期,而三星堆的實證將其源頭推至商代,提前了將近一千年。更重要的是,這些器物運用了「塗、填、描、繪」等手法,是明確的早期繪畫創作,填補了中國青銅時代繪畫藝術的空白。從工藝角度看,三星堆青銅器採用了髹漆技術作為核心裝飾手段,這意味著它們是中國目前發現最早的「銅胎漆器」。

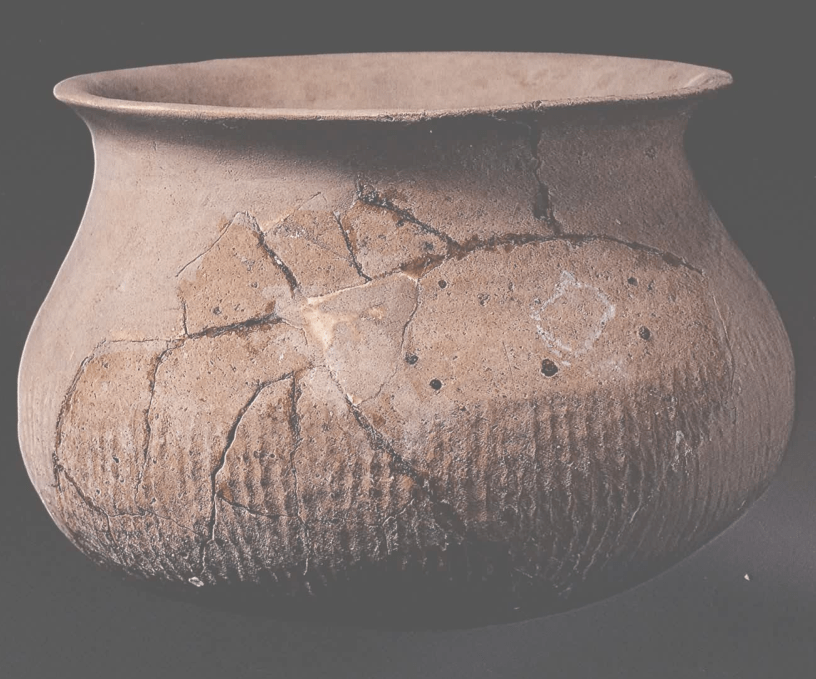

三星堆出土的陶器

三星堆遺址商代晚期陶小平底罐羼和料的數量和粒徑大小均發生了顯著變化,器身比率與口沿形態也開始呈現出較高標準化趨勢。

三星堆遺址商代早期的古蜀先民確立了以集約化濕地稻作農業為主體的農業形態,由此支撐了高密度人口,為三星堆遺址迅速崛起提供了充足的保障與動力。

三星堆近年來新發現的6個祭祀坑就出土了700多根象牙,金沙遺址甚至發現了數以噸計的象牙。

儘管出土數量驚人,公眾卻很少在博物館中見到整根展出的三星堆象牙。原來這些象牙作為有機質文物,在地下埋藏三千多年,外表看着還是一整根,內裡早就糟朽。如果不採取任何措施,就會迅速化為粉末。

像三星堆與金沙這樣大規模出土整根象牙的遺址,在全世界都極為罕見。因此相關的保護研究長期處於空白,幾乎無成熟經驗可循。正因如此,三星堆新出土的象牙大多仍保存在恆溫恆濕的庫房中;而為了保護金沙遺址的象牙,考古人員甚至不得不將它們重新深埋回地下。

據成都市文物考古研究院副研究館員蔣璐蔓介紹,該院聯合四川省文物考古研究院、荊州文物保護中心等9家科研單位,通過系統研究古蜀象牙的保存狀況、病害類型及劣化機制,成功研發出一套包括現場保護與脫水加固、微生物原位加固在內的關鍵技術。

依靠這套技術,團隊不僅成功提取了三星堆新發現6個祭祀坑的700多根象牙,還完成了少量提取象牙的加固保護。經此技術處理後的象牙,強度顯著提升,可以達到在博物館直接展出的要求。目前該技術正在三星堆與金沙遺址出土的象牙保護中開展應用示範,已有一件完成加固處理的象牙在成都考古中心展出。

“相信在不久的將來,觀眾將在三星堆博物館裡,親眼見到這些新出土的象牙。”蔣璐蔓說。